كانت شبه الجزيرة العربية، قبل بزوغ فجر الإسلام ونوره المبين، فسيفساء معقدة من القبائل المتناحرة، لكل منها هويتها وعاداتها، بل ومعبوداتها الخاصة. لم يكن مفهوم التوحيد، الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، راسخًا في أذهان الكثيرين، بل كانت الأرض تعج بالأصنام والأوثان التي اتخذها الناس وسائط بينهم وبين الخالق، أو آلهة تُعبد لذاتها. من بين هذه المعبودات المتعددة التي ملأت أرجاء الجزيرة، برزت ثلاثة أسماء بشكل خاص في سجل التاريخ: “اللات”، و”العزى”، و”منات”.

قائمة المحتويات

هذه ليست مجرد أحجار أو تماثيل، بل كانت رموزًا لمعتقدات عميقة، ومحاور لحياة اجتماعية واقتصادية ودينية كاملة. كانت هذه الآلهة الثلاثة تمثل، في مخيلة العرب، قوى علوية تتحكم في مصائرهم، وتستحق التقديس والقرابين. لم تكن مجرد معبودات صامتة، بل كانت لها أسرارها، طقوسها، وأماكنها المقدسة التي يشد إليها الرحال.

في هذا المقال، سنغوص عميقًا في صفحات التاريخ لنستكشف الأبعاد المتعددة لعبادة هذه الآلهة الثلاثة. سنتناول أصولها، أشكالها، أماكن عبادتها، والطقوس التي كانت تُمارس حولها. سنروي قصص هدمها الملحمية التي تزامنت مع انتشار الإسلام، وكيف شكّل ذلك نقطة تحول حاسمة في تاريخ المنطقة. الأهم من ذلك، سنبحث في الأثر العميق الذي تركه الإسلام في محو هذه المعبودات من الوعي الجمعي، ليس فقط بهدمها المادي، بل بتغيير جذري في الفكر والروح، وكيف أن تحدي الوثنية لم ينتهِ تمامًا مع الجاهلية، بل قد يتخذ أشكالاً أخرى في كل عصر ومكان.

اللات: الصخرة البيضاء وقصة استنساخ الكعبة في الطائف

أصل اللات ومكانتها الدينية

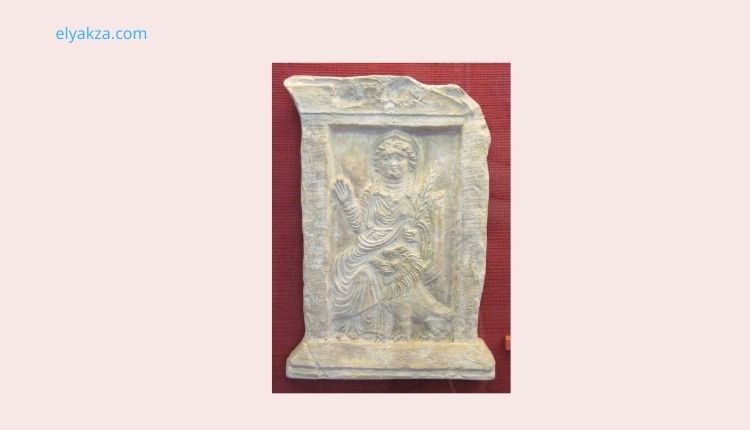

تعتبر اللات واحدة من أشهر وأقدم المعبودات التي حظيت بتبجيل عظيم في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وكانت قبلة أهل الطائف ومحط أنظار القبائل المحيطة بها. لم تكن اللات مجرد صنم، بل كانت تُعبد في صورة صخرة عظيمة بيضاء اللون، مربعة الشكل، تضاهي في هيئتها وتصميم معبدها بناء الكعبة المشرفة في مكة. هذا التشابه لم يكن محض صدفة، بل كان يعكس ظاهرة أوسع لدى العرب، وهي “كعبات العرب”؛ حيث سعت القبائل لاستنساخ بيت الله الحرام بأشكاله وتفاصيله المادية والمعنوية، بما في ذلك وجود سدنة (خدم المعبد)، وأسوار، وحفر عميقة لجمع الهدايا والقرابين. هذه الحفر، التي كانت تمتلئ بالكنوز على مر السنين، تدل على الحجم الهائل للمنح والتقادمات التي كانت تُقدم للات، مما يؤكد مكانتها الاقتصادية والدينية الفائقة.

الاسم “اللات” نفسه يحمل دلالة عميقة، حيث يُعتقد أنه مؤنث كلمة “الإله” أو “الله”، مما يشير إلى كونها إلهة أنثوية، تُعبد كرمز للأنوثة والقوة والخصوبة. وقد ورد ذكرها في نقوش قديمة، وعُرفت عند الأنباط باسم “اللوت”، وذكرها المؤرخ اليوناني هيرودوت باسم “أليتا”، مما يدل على انتشار عبادتها خارج نطاق العرب الأصليين.

طقوس العبادة والهيبة المتوارثة

كانت اللات مركزًا حيويًا للعبادة والتقرب، حيث كان الحجاج من مختلف القبائل يقصدونها في مواسم معينة. تُشير الروايات إلى أن الحجاج كانوا يطوفون حولها، ويقدمون لها الأضاحي والنذور. ومن الطريف أن يُذكر أن رجلاً في الجاهلية كان يقف على هذه الصخرة ويعجن عليها العجين ويضع السمن لإكرام الحجاج المسافرين إلى مكة، مما يدل على أن اللات كانت تُعد مركزًا للكرم والضيافة أيضًا. وبعد موته، نسجت حوله الأساطير التي زعمت أنه لم يمت بل دخل الصخرة، مما زاد من هيبتها وغموضها في عيون الناس.

هذه الهيبة لم تكن مادية فحسب، بل كانت نفسية عميقة. فقد كانت النساء، خاصة في الطائف، يخشين غضب اللات إذا ما تعرضت للإهانة أو الهدم. هذا الخوف، الممزوج بالتقديس، خلق جوًا من التوتر والقلق الشديدين عند اقتراب لحظة هدمها.

هدم اللات: نهاية حقبة وبداية التوحيد

في العام الثامن للهجرة، الذي يوافق عام 630 ميلاديًا، وبعد فتح مكة، جاء الدور على معابد الوثنية المنتشرة في الجزيرة العربية. قبيلة ثقيف، التي كانت تُقدس اللات، أعلنت إسلامها، ولكنها طلبت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهلة سنة لإبقاء اللات. رفض النبي ذلك الطلب بشكل قاطع، مؤكدًا على مبدأ “إسلام أو كفر” دون حلول وسط، ومشددًا على أن لا مكان للشرك بعد الآن.

وهنا تبرز حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المغيره بن شعبه، وهو أحد أبناء ثقيف نفسها، لقيادة مهمة هدم اللات، ومعه أبو سفيان. هذا الاختيار كان له بعد نفسي واجتماعي كبير، إذ يرسل رسالة واضحة بأن أبناء القبيلة هم من ينهون هذا الفصل من تاريخهم بأيديهم. عند دخول المغيره ورجاله إلى الطائف، كانت الشوارع تعج بالنساء الصارخات والنادبات، خائفات من غضب اللات المزعوم. كانت الأجواء مكهربة، والنفوس ثائرة، لكن الشداد بن عارض الجشمي قام بدور حيوي في تهدئة النفوس وترديد الأشعار التي تدعو إلى التوحيد وتبيّن ضعف هذه الآلهة.

دخل المغيره بن شعبه معبد اللات، وسط حراسة مشددة من بني متعب، وقاموا بتحطيم الصخرة، واستخراج الكنوز المدفونة تحتها، ثم أضرموا النيران في الأستار والبناء بأكمله. كانت كلمات الشداد بن عارض الجشمي، التي تصف اللات بأنها “حرقت بالنار واشتعلت ولم يقاتل لدى أحجارها هدروا”، بمثابة الماء البارد على القلوب الملتهبة، فهدأت النفوس تدريجيًا. وبذلك، انتهت حقبة عبادة اللات، وزالت هيبتها من القلوب، مؤذنة بانتشار نور التوحيد في الطائف.

“قد يهمك: خواتيم الأعمال“

العزى: ملكة السماء وقوة قريش الروحية

نشأة العزى ومكانها المقدس

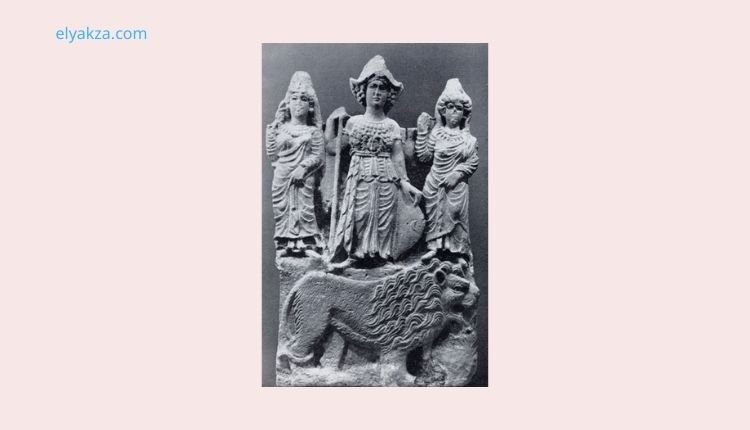

العزى كانت المعبودة الثالثة في الأهمية، وإن كانت تُعتبر أحدث ظهورًا من اللات ومنات، إلا أنها حظيت بمكانة خاصة جدًا في نفوس العرب، وخاصة قبيلة قريش في مكة. كانت تُلقب بـ”ملكة السماء” وكانت تُعد “أم” لآلهة أخرى في تصوراتهم. تقع العزى في منطقة “نخلة الشامية” أو “بطن نخلة”، وهي وادٍ بين مكة والطائف، وكان موقعها يمتاز بطبيعته الموحشة، حيث توجد ثلاث شجرات مقدسة وبئر يُصدر أصواتًا غريبة في الليل، مما أضفى عليها هالة من الغموض والرهبة.

قصة نشأة العزى تشير إلى محاكاة الكعبة أيضًا. فقد قام ظالم بن أسعد بأخذ مقاسات الكعبة في مكة، وعاد ليقيم بناءً مشابهًا للعزى في نخلة، مع وادٍ يُسمى “سقام” اعتُبر حرمًا لها، يُحرم فيه الذبح أو القتل أو الحرب، تمامًا كحرم مكة. وجود بئر، وغبغب (مكان الذبح)، وبناء مشابه للكعبة، بالإضافة إلى وثن صغير يُمثل العزى ويمكن حمله في الترحال، يؤكد أن العرب كانوا يستنسخون النموذج الكعبي في كل مكان.

طقوس العبادة والتضحيات البشرية

كانت العزى رمزًا للعزة والمنعة، ولهذا سُمي بها العديد من زعماء العرب، مثل عبد العزى. كانت قريش لا تُكمل حجها إلا بزيارة العزى، وتُنهي عندها شعائرها، مما يدل على مدى ارتباطهم بها. كانت طقوس العبادة تشمل الطواف، والدعاء، والنحر، والذبائح.

وما يثير الدهشة، أن بعض الروايات التاريخية تُشير إلى تقديم قرابين بشرية للعزى، خاصة من قبل ملوك الحيرة (المناذرة) والغساسنة، حيث كانوا يذبحون العبيد تقربًا إليها، مما يبرز مدى قدسيتها وتأثيرها المخيف على أتباعها. هذا يؤكد على أن الوثنية في الجاهلية لم تكن مجرد عبادة لأصنام صامتة، بل كانت تتضمن ممارسات قاسية وغير إنسانية باسم الدين.

العزى في حرب أحد ومواجهة خالد بن الوليد

كانت العزى حاضرة بقوة في الوعي القرشي، حتى في أوقات الحرب. ففي غزوة أحد، حمل كفار قريش وثن العزى (الوثن الصغير القابل للحمل، وليس الشجرات الضخمة أو المعبد) معهم، إلى جانب أصنام أخرى، كرمز لقوتهم ودعم آلهتهم المزعومة. وحينما اشتد القتال وكادت كفة قريش أن ترجح، نادى أبو سفيان: “لنا العزى ولا عزى لكم”، في تحدٍ للمسلمين، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله: “الله مولانا ولا مولى لكم”. هذا الموقف يوضح كيف كانت العزى تمثل لهم مصدرًا للقوة المعنوية والروحية في مواجهة المسلمين.

بعد فتح مكة، وفي العام نفسه، أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائد البطل خالد بن الوليد، وهو من قريش التي كانت تُقدس العزى، لهدمها. انطلق خالد مع ثلاثين فارسًا نحو نخلة. تفاجأ سدنة العزى بمجيء خالد، فهربوا، لكن كبيرهم، دبي بن حرمي الشيباني، ظل واقفًا.

ما حدث بعد ذلك كان مشهدًا أسطوريًا. قام خالد ورجاله بهدم البيت المحيط بالعزى، واقتلاع الشجرات الثلاث، وتكسير الوثن، ثم أضرموا النار في المكان. عاد خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بإنجاز المهمة، لكن النبي قال له: “إنك لم تفعل شيئًا، العزى لا تزال موجودة”. أدرك خالد أن هناك شيئًا آخر، فعاد مسرعًا. هذه المرة، هرب جميع السدنة، باستثناء دبي.

عند وصول خالد، خرجت له امرأة حبشية بشعر منكوش وأصوات بشعة، ترمز، كما تُشير الروايات، إلى تجسيد العزى الشيطاني. كان دبي يُردد ترانيم معينة ليُقويها. واجهها خالد بن الوليد بشجاعة، قائلاً: “يا عزى كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك”، ثم ضربها بسيفه وشقها نصفين، لتتحول إلى تراب بدلاً من الدم. بعد ذلك، قطع رأس السادن دبي وأشعل النيران مرة أخرى في المكان كله، مدمرًا الشجر والبيت والوثن تمامًا. حين عاد خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: “تلك العزى، ولا عزى بعدها للعرب”، مؤكدًا على نهاية عبادة هذا الصنم للأبد، أو على الأقل، انتهاء مركزيتها وقوتها.

“تعرف على: فضل الصلاة على النبي وأثرها العظيم في حياة المسلم”

منات: أقدم الأصنام وربة المنايا

منات: الأصل والتواجد الجغرافي

منات تُعتبر أقدم الآلهة الثلاثة، وكانت تُعبد بشكل خاص على ساحل البحر الأحمر، في منطقة مرتفعة تُسمى “المشلل”، بين مكة والمدينة المنورة، وتُطل مباشرة على البحر. كان شكلها محل خلاف في الروايات: هل كانت تمثالاً لامرأة، أم مجرد صخرة ضخمة تُوحي بشكل أنثى، أم صخرة منحوتة؟ هذا الغموض في الوصف يعكس، كما سيأتي، مدى محو الإسلام لذكر هذه الآلهة من الذاكرة والوعي.

كانت منات تُعتبر ربة العطاء والخير، إلا أن اسمها يرتبط بالمنايا والموت، ربما لكثرة القرابين والذبائح التي كانت تُقدم عندها، لدرجة أن حفرة الذبائح كانت تمتلئ بالدماء. لم تكن منات حكرًا على العرب، فقد عبدتها شعوب أخرى مثل البابليين (مماتو) والعبرانيين (منا أو مانوت)، مما يدل على انتشار عبادتها خارج الجزيرة العربية، وربما قدمها الزمان، مما جعلها تحمل هذا الارتباط بالموت والقدر. وقد سُمي العديد من العرب بأسماء مرتبطة بها، مثل “زيد منات” و”عبد منات”.

طقوس عبادة منات ومكانتها لدى الأوس والخزرج

كانت منات مقدسة بشكل خاص لدى قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب (المدينة المنورة لاحقًا). كانوا يعتبرون حجهم ناقصًا إن لم يختتموا بزيارة منات. كان الحجاج يتجهون نحو الصخرة المرتفعة، يقفون في مكان منبسط يُسمى “المحل”، يُطل على البحر، ويُقسمون أمامها الأيمان ويقطعون النذور. كانت منات، رغم اسمها المرتبط بالموت، تُعتبر ربة الخير والعطاء، ومصدرًا للقسم والنذر. كانوا يُرددون أمامها “لبيك اللهم لبيك”، وهو نداء توحيد، لكنهم كانوا يوجهونه إليها.

هدم منات: سيف ذو الفقار ونسيان الذاكرة

كانت منات أول الآلهة الثلاثة التي تُهدم. فقبل فتح مكة، أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهدمها. صعد علي إلى الجبل، وقام بتكسير الصخرة أو الوثن، وجمع الهدايا التي كانت مُعلقة عليها، والتي كانت تتضمن سيوفًا وغيرها من النفائس. من بين هذه الهدايا، كان هناك سيفان للحارث بن أبي شمر الغساني، ملك الغساسنة، يُدعيان “مخزم” و”رسوب”. تُشير بعض الروايات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى هذين السيفين لعلي، وأن أحدهما أصبح سيفه الشهير “ذو الفقار”. وهناك رواية أخرى لهدم منات تُنسب لسعد بن زيد الأشهلي، حيث خرجت له امرأة تصرخ، فقام بضربها وتدمير الصخرة وإحراق المتبقي، قائلًا: “منات دونك بعد غضباتك”.

النقاش حول الشكل الدقيق لمنات، أو اللات، أو العزى، يبرز نقطة هامة: لماذا لم يسجل العرب الذين عبدوا هذه الآلهة أوصافًا دقيقة لها؟ هذا الغياب للدقة في الأوصاف يعكس قوة الإسلام في محو هذه الآلهة ليس فقط من الوجود المادي، بل من الذاكرة والوعي الجمعي. كأن الله أراد أن تُمسح تمامًا، فتصبح “كأن لم تكن”، لتُترك تفاصيلها غامضة ومختلفًا عليها في كتب التاريخ، بينما ترسخ مبدأ التوحيد في وضوح تام.

“اطلع على: النسوية وأثرها على المجتمع”

تأثير الإسلام على عبادة اللات والعزى ومنات: محو الشرك وترسيخ التوحيد

هدم مادي ومعنوي

كان انتشار الإسلام بمثابة ثورة دينية واجتماعية قلبت المفاهيم والمعتقدات السائدة. لم يكن هدم اللات والعزى ومنات مجرد عمليات عسكرية أو تكسير لأحجار، بل كان له دلالات أعمق بكثير. كانت هذه العمليات ترمز إلى:

1. انتصار التوحيد على الشرك: الإعلان الواضح بأن “لا إله إلا الله” هو المبدأ الأساسي، وأن جميع المعبودات الأخرى باطلة ولا تملك أي قوة أو نفع.

2. تحطيم الرموز المركزية للوثنية: كانت هذه الآلهة الثلاثة هي المحاور الرئيسية لعبادة القبائل الكبرى، وهدمها يعني تفكيك البنية الدينية للوثنية بشكل كامل.

3. تغيير شامل في الفكر والوعي: لم يكتفِ الإسلام بتحطيم الأصنام، بل عمل على محو مفهوم الوثنية من القلوب والعقول. كانت كلمات مثل “ضاعت هيبتها من القلوب” التي قيلت عن اللات بعد هدمها، تعبر عن هذا التحول الجذري. لم يعد الناس يخشون غضبها، بل أدركوا ضعفها وعجزها.

4. توحيد الأمة تحت راية واحدة: بدلاً من ولاءات قبلية تتنافس حول آلهة مختلفة، جمع الإسلام القبائل تحت راية التوحيد، وأصبح ولاؤهم لله وحده ولرسوله.

لقد كان الإسلام بمثابة محو لذاكرة الشرك، بحيث أن التفاصيل الدقيقة للأصنام لم تعد تهم، لأن أهميتها قد زالت. وهذا يُفسر لماذا لم يُسجل العرب الذين عاصروا هذه الأصنام أوصافًا دقيقة لها، وكأنها أصبحت شيئًا من الماضي لا يستحق التذكر بوضوح.

“اطلع على: حديث فاطمة سيدة نساء العالمين“

الوثنية في العصر الحديث: هل عادت بأوجه جديدة؟

الشيطان يلتف حول المسلمين

المقال يختتم بنقطة محورية وفكرية عميقة: هل انتهت الوثنية حقًا بزوال اللات والعزى ومنات؟ المؤلف يطرح فكرة أن “الشيطان التف على المسلمين مرة أخرى” وجعلهم يقعون في صور جديدة من الشرك، وإن اختلفت أشكالها. فبدلاً من “يا لات ويا عزى ويا منات”، نجد اليوم من ينادي: “يا علي، يا حسين، يا سيد يا بدوي، يا ستنا يا أم هاشم”. هذه النداءات، في جوهرها، تُشبه ممارسات الجاهلية في طلب الشفاعة والمدد من غير الله، وتُشكل “أوثانًا معنوية” إن لم تكن مادية.

المبررات التي تُقدم اليوم لهذه الممارسات لا تختلف كثيرًا عن مبررات الكفار في الجاهلية الذين قالوا: “ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى”. الناس اليوم قد يقولون: “نحن نحب أهل البيت أو الأولياء الصالحين، ونطلب منهم الشفاعة أو نتوصل بهم إلى الله”. لكن الإسلام جاء برسالة واضحة لا تقبل الوسائط في العبادة والدعاء: “ادعوني أستجب لكم”، “وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان”.

أوثان العصر الحديث: ما وراء الشخصيات والأماكن

لكن الوثنية المعاصرة لا تقتصر فقط على الجانب الديني الظاهر. إنها تتجسد في صور أكثر دقة وخطورة، تتسلل إلى القلوب والعقول دون أن ندركها بالضرورة:

- عبادة الأشخاص: ليست بالضرورة عبادة بمعنى السجود، بل قد تكون في تقديس رئيس دولة، ملك، أمير، زعيم سياسي، أو حتى شخصية عامة. عندما يلتجئ الناس إلى هؤلاء في كل صغيرة وكبيرة، ويعتبرونهم مصدرًا للرزق أو الحماية أو العدل المطلق، ويدعمونهم دعمًا أعمى حتى لو كان ذلك على حساب الحق والعدل، فإن هذا يمثل نوعًا من الشرك الخفي في الاعتماد والتوكل. هذا يظهر في “العبودية” للأشخاص التي تزيح طاعة الله.

- عبادة المصالح والمادة: عندما تصبح المادة، المال، السلطة، الشهرة، أو حتى الهوايات، هي المحرك الأسمى لحياة الإنسان، وتُقدم على طاعة الله ومبادئ الأخلاق، فإن هذا يُشكل صنمًا عصريًا. يصبح السعي وراء هذه الأشياء هو الغاية الأقصى، ويُصبح الإنسان مستعبدًا لها.

- عبادة الأهواء والأفكار: عندما يُقدم الإنسان هواه أو أفكاره الخاصة، أو حتى أفكار جماعة أو حزب، على الحق المطلق الذي جاء به الدين، فإن هذا يُشكل صنمًا فكريًا. “أفرأيت من اتخذ إلهه هواه”.

- التعلق المفرط بالدنيا: عندما يُصبح الاهتمام بالدنيا وجمالها وشهواتها هو الشغل الشاغل للإنسان، لدرجة نسيان الآخرة والهدف الأسمى من الوجود، فإن الدنيا ذاتها تصبح صنمًا يُعبد.

من يهدم أوثان العصر؟

المقال يطرح سؤالاً مؤرقًا ومُلّحًا: “مين النهارده اللي هيهدم اللات والعزى ومنات للعصر اللي احنا فيه؟”. فكما هدم شعبه وخالد وعلي الأصنام المادية، من سيقوم بهدم هذه الأوثان المعنوية والنفسية والفكرية التي استوطنت القلوب اليوم؟ هذا الهدم لا يحتاج إلى سيف أو نار، بل يحتاج إلى:

- وعي ديني حقيقي: فهم عميق لمفهوم التوحيد الخالص، والفرق بين التوسل المشروع والشرك، وإدراك خطورة التعلق بغير الله.

- ثقافة نقدية: القدرة على نقد الأفكار والمعتقدات السائدة، وعدم التبعية العمياء للأشخاص أو الجماعات.

- تربية إيمانية: غرس محبة الله وخشيته في القلوب، وتوجيه كل الطاقات والولاءات له وحده.

- دعوة حكيمة: دعوة الناس إلى التوحيد الخالص بالحكمة والموعظة الحسنة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

إن التحدي اليوم أكبر وأعقد، لأن الأصنام ليست مرئية دائمًا، بل هي كامنة في الأفكار، في الانتماءات، في الأولويات، وفي الولاءات. ولهذا فإن مهمة “هدم الأوثان” لا تزال مستمرة، وهي مهمة كل مسلم واعٍ.

“تعرف على: بلاغة القرآن الكريم وإعجازه“

الخاتمة: دعوة للعودة إلى التوحيد الخالص

لقد كانت اللات والعزى ومنات تجسيدًا لأوج الشرك والوثنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام. قصص هدمها لا تروي لنا مجرد أحداث تاريخية، بل تروي لنا قصة تحول حضاري ومعنوي عظيم، قصة انتصار النور على الظلمة، والتوحيد على الشرك. لقد جاء الإسلام ليمحو كل أثر لهذه الآلهة من الوجود ومن الذاكرة، ويرسخ مبدأً واحدًا خالدًا لا يتغير: “لا إله إلا الله”.

إن هذا المبدأ ليس مجرد كلمة تُقال باللسان، بل هو عقيدة راسخة في القلب، وفعل يُترجم في الحياة. إنه تحرير للإنسان من عبودية الأصنام والأشخاص والمادة والأهواء، وتوجيه لكامل وجوده نحو خالقه وحده. وفي عصرنا الحالي، حيث تتجسد الوثنية في أشكال جديدة وخفية، تزداد الحاجة إلى استحضار روح “هدم الأوثان”. إنها دعوة إلى تطهير القلوب والعقول من كل ما يُشرك بالله، ومن كل ما يُقدم على طاعته، ومن كل ما يُعلق عليه الرجاء غير وجهه الكريم.

لنجعل ذكرى اللات والعزى ومنات محفزًا لنا للتدبر في أهمية التوحيد، ولنتذكر أن قوة الإسلام تكمن في نقائه وبساطته: “لا إله إلا الله”. فمن يهدم الأوثان من قلوبنا اليوم؟ الإجابة تكمن في وعينا، في إخلاصنا، وفي سعينا الدائم لإفراد الله بالعبادة والتوكل.

يعد كمال علي كاتبًا متخصصًا في الشؤون الإسلامية، حيث يقدم محتوى مميزًا يجمع بين الأسلوب السهل والطرح العميق. يكتب عن العقيدة، الفقه، السيرة النبوية، والتربية الإسلامية، مع الحرص على تبسيط المفاهيم الدينية لتكون في متناول الجميع.

يحرص كمال على أن تكون مقالاته مصدرًا للوعي الديني الصحيح، بعيدًا عن التعقيد أو الغموض، مع التركيز على إبراز سماحة الإسلام ووسطيته. كما يربط بين التعاليم الإسلامية والحياة اليومية ليجعل القارئ أكثر قدرة على تطبيق القيم الدينية في واقعه المعاصر.

إلى جانب ذلك، يولي اهتمامًا بمواضيع الشباب والأسرة والتحديات التي يواجهها المسلم المعاصر، مما يجعل كتاباته شاملة ومؤثرة.